水戸藩では初代頼房公、2代光圀公(水戸黄門)以来代々茶の湯を嗜(たしな)み、6代治保公の時期に石州の伝授を受けた清水道簡の4世に学んだ田中素白(そはく)によって石州流清水派がもたらされています。

偕楽園の好文亭内にある茶室何陋庵(かろうあん)は9代斉昭公が天保12年(1841)に創設したもので、公は茶道が華美に流れず、まごころを以て修業することを諭(さと)して、茶室の名前を論語から「何陋庵(かろうあん)」と命名しました。

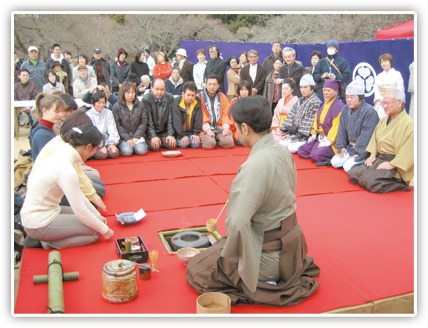

水戸商工会議所の初代会頭大高織右衛門は、「育斎」と茶号した石州流の茶人で、明治時代に大高氏が中心となり「何陋会」が結成されて今日に至り、永年にわたり「梅まつり茶会」「萩まつり月見茶会」など偕楽園の宴に華を添え、広く水戸市民に親しまれています。

また、大高家の茶室として天保6年(1835)に建てられた「延年楼」は戦災を免れ、自由ヶ丘に移築されています。