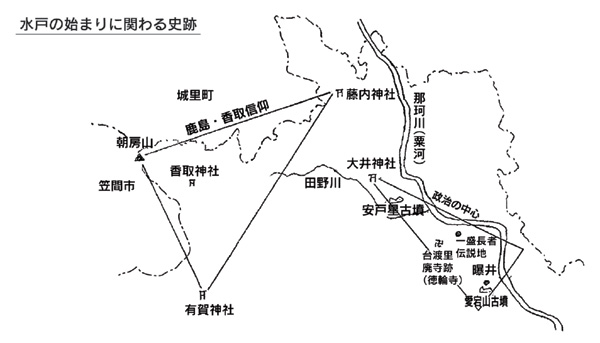

命は軍船を率いて霞ヶ浦に入り、鹿島・行方地方、さらに那珂川流域一帯を切り開いたので、朝廷から那賀(仲)国造に任命されました。那賀国は、当初いまの水戸市飯富付近を根拠としたとみられ、これが水戸の始まりとなりました。

命は軍船を率いて霞ヶ浦に入り、鹿島・行方地方、さらに那珂川流域一帯を切り開いたので、朝廷から那賀(仲)国造に任命されました。那賀国は、当初いまの水戸市飯富付近を根拠としたとみられ、これが水戸の始まりとなりました。飯富には、この地方で最も古いとされる安戸星(あどぼし)古墳がありました(『常陸安戸星古墳』水戸市教育委員会)。残念なことに、発掘調査(1981年)ののち整地され、いまは駐車場になっています。

また飯富には、水戸地方で最も古い神社の一つ大井神社があります。祭神は最初に水戸地方を治めた建借馬(間)命であり、平安時代の『延喜式(えんぎしき)』に明記される古社です。

那賀国造について『古事記』には、神武天皇の第一皇子を祖先とする九州の意富臣(おおのおみ)・火君(ひのきみ)・大分君・阿蘇君や道奥(みちのく)の石城国造(いわきこくぞう)と同族であると記されています。

『水戸市史 上巻』も「仲国造の初祖建借間命は、火の国造家から別れた意富臣の一族であり、火の国を中心に根拠をもち、東国に進出したという説が有力である」と記しています。

「火の国」とは古代の北九州地方の名称で、のち肥前・肥後に分けられた。水戸の始まりと関連深いのは、肥前、特に今の佐賀県地方です。堀原地区で平成二年から毎年「火の国まつり」を行っているのは、水戸の始まりが九州火の国と関連深いことによります。

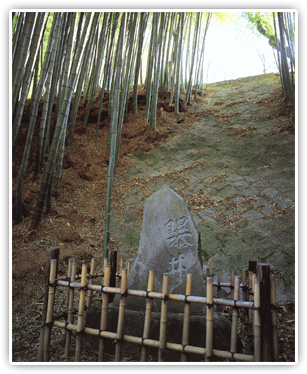

愛宕町にある愛宕山古墳は、全長136mにも及ぶ大古墳(国指定)で、那賀国造・建借間命の墳墓(ふんぼ)と伝承されています。

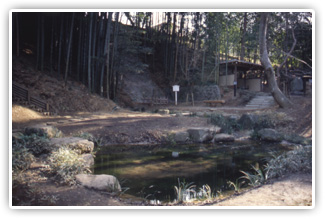

その近くにある曝井(さらしい)は、『万葉集』に「那賀郡の曝井の歌」として、次の歌が載っています。

その近くにある曝井(さらしい)は、『万葉集』に「那賀郡の曝井の歌」として、次の歌が載っています。三栗(みつぐり)の 那賀に向かへる 曝井の 絶えず通はむ そこに妻もが

作者の高橋虫麻呂は、『常陸国風土記』の編さんにもたずさわったと推定される万葉歌人です。その『常陸国風土記』には「泉に縁(よ)りて居(す)める村落(むら)の婦女(をみな)、夏の月に集合(つど)ひて布を洗ひ、曝し乾せり」と記されています。