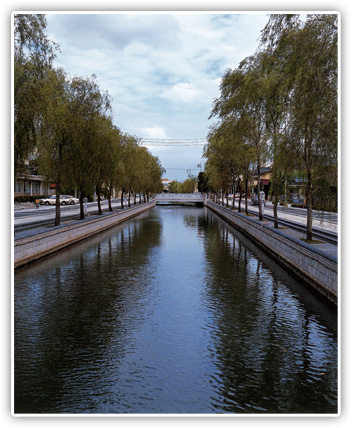

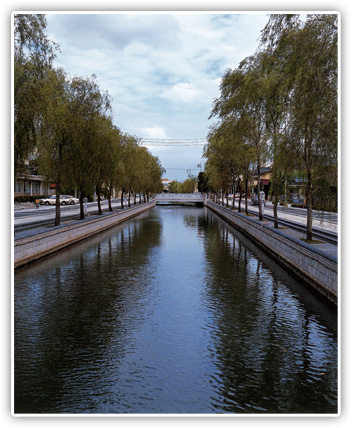

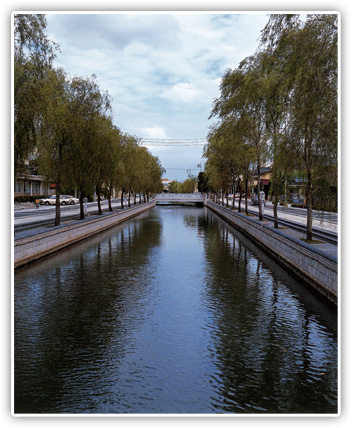

千波湖の増水が下市に被害を与えた為、水戸初代藩主徳川頼房公の時の慶長15年(1610)徳川家康の家臣で関東郡代の伊奈備前守忠次(ただつぐ)により造られた治水と利水を兼ねたかんがい用水です。千波湖の水を引き三又橋水門より一部は常澄を経て涸沼川へ、一部は大野を経て那珂川へ至り、その延長は約 12km・21ケ村1000ヘクタールをかんがいし、その恩恵は今日にも及んでいます。現在下市魂消橋(たまげばし)付近の水路が新水戸八景に選定され市民の憩いの場となっており、道明橋(どうみょうばし)には伊奈備前守忠次の銅像が建立されています。伊奈忠次は天文19年(1550)三河国小島(現、愛知県西尾市)に生まれ、

武蔵国小室(現、埼玉県北足立伊奈町)に陣屋を構え1610年に没して埼玉県鴻巣市の勝願寺に埋葬されました。

武蔵国小室(現、埼玉県北足立伊奈町)に陣屋を構え1610年に没して埼玉県鴻巣市の勝願寺に埋葬されました。

武蔵国小室(現、埼玉県北足立伊奈町)に陣屋を構え1610年に没して埼玉県鴻巣市の勝願寺に埋葬されました。

武蔵国小室(現、埼玉県北足立伊奈町)に陣屋を構え1610年に没して埼玉県鴻巣市の勝願寺に埋葬されました。

武蔵国小室(現、埼玉県北足立伊奈町)に陣屋を構え1610年に没して埼玉県鴻巣市の勝願寺に埋葬されました。